そんなとこ、本当に行くの? 窓口のねーちゃんは、明らかに含み笑いをしながら僕に切符を渡した。

そんなとこ、本当に行くの? 窓口のねーちゃんは、明らかに含み笑いをしながら僕に切符を渡した。「アイリッシュパブのふるさと」を訪ねる

日本でもそうですが、古いものを見たくなったら、とにかく田舎に足を運ぶことです。

おいしいビールを作る家庭がライセンスを取得したのが発祥で、雑貨屋と兼業している場合が多い

田舎のアイリッシュパブを訪ねるべく、一つの小村に3日間滞在したときの体験を、写真入りで語ります。

■ガイドブックがない!■

今考えると、パブの神に「引き寄せられて」そこに行った、としか思えない。

この取材中は「パブの神」なるものに助けられっぱなしだった(詳しくはパブの神の項参照)が、彼は隣国にまで着いてきてくれて僕を守ってくれた。それほど、いくつかの信じられない奇跡が起こり、僕の短いアイルランド滞在を助けてくれた。

どうせなら、典型的な田舎のパブに行ってみたかった。日本でも、昔ながらのものは田舎に残されている。だからここでも、旅行者が誰も行かないような小さな村に行けば、きっと「アイリッシュ・パブの原点」が見られるに違いない。

僕がアイルランドに渡って、始めにしたことは、ダブリンの本屋でパブガイドを探すことだった。ところが、イギリスと違って、「パブのガイドブック」と呼べるものが一切ない。田舎のパブを文章だけで紹介したもの、本当に伝統的なパブだけを小冊子で紹介したものなどは、1軒に一冊くらいあるのだが、いわゆる「パブ専用のガイドブック」と呼べるものが全くないのである。

メインストリートのオコンネル通りのイーソンズ、トリニティカレッジの裏手のイーソンズ、そしてとあるショッピングセンターの中の大きな本屋など、「このへんで一番大きな本屋は?」人に聞きながら、街中の大手の本屋を探し回った。店員にも聞いたが、「ここに置いてあるだけだ」の答えのみ。

足を棒にしてやっと探し当てたのが、次の2冊だった。

●「Irish Pub」文庫判よりもさらに小さな判形。ハードカバー。50くらいの古いパブが1点の写真入りで紹介。電話番号と住所あり。アクセス、地図なし。紹介されているパブがいかんせん少なかったので、使い物になりそうになかった。98年発行。ERIC DOBBY PUBLISHING(KENT,UK)

●「Irish Pub Guide」A5変形? ソフトカバー。200くらいのパブが文章のみで紹介。電話番号なし。半分近くのパブには住所すらなし。最後にインデックスがあるのは奇跡的。12ポンドが7ポンドで安売りされていた(泣)94年発行。Appletree Press(Belfast)

どうやって、古いパブを捜せばいいのだろう。途方にくれたまま、手元の「テイルズ・フロム・カントリー・パブ」をもう1度見る。ほかのところでも触れているとおり、日本でのリサーチの軸の一つになったこの本は、もやは僕には手放せないものになっていた。27章のうち、2章でいくつかのアイリッシュパブが紹介さているが、この本の作者は特に根拠もなくこの「カーロー地方」に行ったようだ。彼の知り合いが近辺にいたらしい。

彼のカーロー地方のパブの紹介文を見る限り、僕が訪問したいパブそのものだった。何代も前から経営され、パブの原型をとどめつつ地元の人に慕われているパブが10ほど、その2章の中に紹介されていた。小さな村でおばあちゃん一人で切り盛りしているOsborne,4代前から続いている小村のパブDalton'sなど、心惹かれるパブばかりであった。

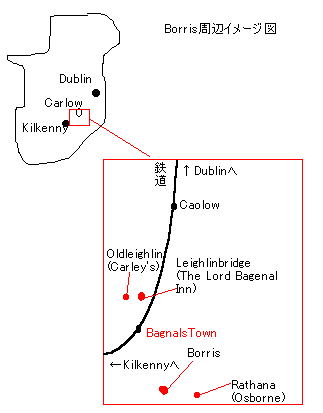

ただそれらはすべてカーローCarlow地方、という地名しか分からず、詳しい地名など載っていないので、行きようがない。Borrisという語が沢山出てくるので、これも地名なのかもしれないが、はっきりとしない。

購入した2冊の上記の本で、カーロー地方のパブを調べたが、なにぶん紹介されているパブの軒数が少ないので、2冊とも「テールズ〜」で紹介されているパブは載っていなかった。どちらも「The Lord Bagenal Inn」というパブが紹介されているのみ。

ダブリン滞在3日目に、ツーリストインフォメーションへ行き、「田舎で泊まれる古いパブはないか」と聞いてみると、そのおばちゃんは、「アイルランドでは、B&Bがあるパブは一般的じゃないから、多分うちでは登録してないと思うよ」と面倒くさそうに、コンピューターで検索する。

やはりそういうパブはなかった。僕は苦笑いしながらおばちゃんに、「なんでアイルランドにはパブのガイドブックがないのか」と聞いてみると、見事な答え。「みんな飲むのは好きだけど、モノを書くとかそういう緻密なことは苦手なのよ」なるほど、そんなもんかね。帰国してから在日のアイルランド人に同じ問いをぶつけてみたが、やはり見事に同じような答えだった。

なーんて、納得している場合じゃない。「何とか、探す方法ない?」となおもそのおばちゃんに食い下がり、僕は日本から古いパブを訪ねるために、わざわざここへきたのだ、と少しばかり大げさに話した。のんきなおばちゃんも、こいつはマジだ、と思ったらしい。「これに載っているところに電話してみたら?」と一冊の小冊子を指し示した。

それはIrish Pubs Of Distinction(優良アイリッシュパブ)という80ページ、A5判の小冊子で、B&Bがあるところを中心に、結構値段が張るところから安いところまで、全国のさまざまなパブが紹介されていた。数はせいぜい100軒くらいと、そんなに多くないが、それがこの国ではじめて目にするまともなパブガイドブックだった。結構広告でまかなっているようで、値段は1ポンド(約140円)

さて、滞在期間は限られている。失敗はできない。やはり手元の「テールズ〜」が気になる。こうなったら無難にカーロー方面を目指そうと思った。現地に行けば、「テールズ」に紹介されていたパブにも行けるかもしれない。こうなったら、根拠のないそんな希望にすがるしかなかった。手にした小冊子のカーロー地方のページをめくると…たった一つのパブしか紹介されていないではないか! さすがにKillkenny地方のはいくつかあるのだが、「Co(Countyの略) Carlow」という地名がつくものは、そこ1箇所しかないのである。

しかもそこはさっきの2冊にも紹介されている「The Lord Bagnals Inn」だった。そのホテル兼パブは、「創業が長く、さまざまな賞も受賞している有名ホテル」というような説明があるが、「高級レストランあり」などという記述もあり、そんなに心惹かれる紹介文ではなかった。

他の地方にしようかな…と一瞬思ったが、僕は一度思いこんだらとことんつきすすむ性格だ。どうしても「テールズ〜」で紹介されているパブが見たい!「古くて、アイリッシュパブの原型が見られるようなローカルパブ」なんとなくそれはカーロー地方に行くのが一番無難なような気がした。そんなカンは何の根拠もないといえばないのだが…今考えると「パブの神」が手招きしていたのだろう。

「もしここThe Lord Bagenal Innの予約が取れなかったら、とりあえず現地まで行って、泊まるところはそこで探そう」

そう覚悟を決めて電話をすると、意外にも明日はあいているという。しかも電話に出たその男性は、そこの行き方まで丁寧に教えてくれて、けっこう感じがいい。

カーロー行きはいいスタートを切った。

■アイリッシュでも行かないド田舎へ■

翌日、ダブリン・ヒューストン駅で窓口に並んだ。

「バグナルズタウンまで」

「え?」

何度も聞き返されたのは、一つには、僕が目指すその駅はゲーリックの「Muine Bheag」という名の方が一般的だったのと、(アイルランドの地名は、イングリッシュ、ゲーリック両方あることが多い)めったに人が行かない場所だったからだ。

そんなとこ、本当に行くの? 窓口のねーちゃんは、明らかに含み笑いをしながら僕に切符を渡した。

へん、いいだよ。ほっとけよ。

前夜、ダブリンのホステルの同部屋のヨーロッパ人たちと、次の行き先はそれぞれどこだという話になった。アイルランドのリピーターである彼らは、ゴールウェイとかキラーニーとかの風光明媚なところを僕にしきりに勧めた。僕が「キルケニー方面に行くつもりだ」(バグナルズタウン、と言っても知らないだろうから)と言うと、信じられない! といった様子で、考え直すように何度も言ってきた。なんか、観光地だと、ダブリンのように観光地化されているパブも混じっていて、「本物」との選別が大変なような気がしたので、僕は彼らの助言を適当にあしらっておいた。

「目的が違えば、行き先も違うよ。観光地に行かなくても別にいいじゃないか」

そうつぶやきながら、ダブリンの町並みが通り過ぎていくのを車窓から見る。

アイルランドの田園風景は、イギリスのそれとそう変わらなかった。芝生が広がり、牧羊地や農地が広がっている。山がないのも同じだ。

車中、ダブリンで手に入れた2冊の本のうちの一冊、「アイリッシュパブ」をもう一度見た。「The Lord 〜」の建物の写真は古く、白い壁に古い柱、というどちらかというと英国のカントリーパブのような造りだった。もしここの雰囲気がよく、オーナーがよければしばらく滞在しよう。道中で期待は膨らむ。

もともと乗客は少なかったが、その「バグナルズタウン」の駅に降り立ったのは、僕を含めて4人だけ。車掌が一人しかいない、がらんとした駅だ。ホームに足をつけたとき、「静かなる男」のジョン・ウェインになった気持ちだった。ああ、なんか俺って単純。

「久しぶりにふるさとに帰ってきたぜ」なーんて気分に浸っているうちに、3人の乗客は、迎えの人の車にそれぞれさっさと乗りこみ、いなくなっている。いつの間に、車掌もどこかに消えている。残ったのは、僕一人。お、おーい、誰かー。 ■Borrisへの車掌さん、ジェイムズ■

「えー? なんで?」

違うホテルに来たのかな、と思うくらい、そのホテル「ロード・バグナル・インThe Lord Bagenal Inn」は写真と違っていた。壁はピンクで建物は新しい。

フロントのにいちゃんも、くそ重たいトランクを持つのをいやがった。部屋に入ると、スラックスのアイロンまでついている、けっこうしっかりした設備の広い部屋。どう見てもここはただの2流ホテルだ。僕の失望はますます深くなる。

「いっそここをキャンセルして、その辺を捜してみようか」

だが、さっき駅から10分ほどタクシーを飛ばしてみて分かったのが、この当たりは馬車の時代に細々と発展して、鉄道はあとからできました、みたいな小さな村が点在している、本当の田舎だ。いわゆる観光地ではないので、宿は期待できない。

ともかくもここの人に、「古いパブ」を聞いて、そこに明日移るしかない、とあきらめ、下に下りていった。

1階は、一応「パブ風の作り」にはなっているが、イギリスのホテル兼ファミリーパブとそうは変わらない、最近できたものだ。それでも、なんか面白いものないかなーとうろうろしていると、オーナーのジェイムズ・キーホー氏が話しかけてきた。

彼が、昨日電話を取ってくれたとのこと。僕は無事に着いた礼を言い、この辺で古いパブを捜しているんだけど…と尋ねた。

彼との出会いが、その後のアイルランド滞在をガラッと変えてくれた。家族がずっとこの界隈でパブリカンをしていたこともあり、この辺のパブ事情に詳しいという。彼は、パブ情報に関しては、まさにうってつけの人だったのだ。

彼が真っ先に進めてくれたのが、ボリスという場所の「オシェー」だ。

ん? ボリス? オシェー?

ちょっと待って、と僕は「テイルズ」を取り出した。

「それってここのこと?」

なんと、そのパブは、この本で紹介されている10くらいのパブの一つだった!

「そうだよ。へー、こんな本で紹介されているんだ」

今まで分からなかったことが、一気に分かった。3つのそのパブの場所、そのボリスという場所には古いパブが多くて有名なこと、Borrisの隣村のRathanaのパブ「オズボーン」のランドレディは、高齢のため、亡くなったらしいこと。(これは誤った情報というのが後で分かるのだが)

ジェイムズは、もう夕方で忙しい時間帯であるにもかかわらず、汗をふきふき、この辺のパブについてさらに紹介してくれた。

聞くと、彼のキーホー(Kehoe)という姓は、パブのランドロードに多く、またこの地方に多いという。そういえば、ダブリンにも同じ名のパブが、グラフトン通りのすぐ近くにあったっけ。

彼は親の代からここを受け継いだが、大々的に改築して、部屋数も多くし、事業を広げていると言う。「大きなビジネスの方が、やりがいがあるからね」イギリスでも多く会った「やり手ランドロード」だ。

「このあたりが古いパブだった」と1階の一角を指して説明してくれた。暖炉や柱だけは残したという。「アイリッシュパブ」に載っている写真は改築前のものだそうだ。

残念ながら改装されて新しくなっていた、

The Lord Bagnals Inn。アイリッシュパブには、

このようなカラフルな外装のものが多い室内も改装したが、この柱と暖炉だけは、

以前のまま残してあるそうだオーナー兼マネージャー、James Kohoe氏。

パブリカンの家系だ

■パブにはそこだけのコミュニティがある■

これで、明日いよいよボリスに行ける! うきうきして、近くのオールドレイリンという、さらに古い村までタクシーを飛ばす。ジェイムズにそこの古いパブを教えてもらったからだ。

タクシーで、ちょっとしたトラブルがあった。僕はタクシーを呼ぶとき、何も考えずにホテルの中にあった「カーロー観光案内」に載っていたタクシーを呼んだ。ところがその村まで、3マイル(約5キロ)しか離れていないのに、着いたときに、15ポンド(約2100円)よこせと言う。相場は1マイルにつき1ポンドと聞いていたから、僕は飛び上がり、「なんでだよ!」と聞くと、自分はカーローのローカルタクシーで、カーローから呼ばれてきたから、カーローに行くものと思ってきた。ここで君を下ろしても、自分はまたカーローまで戻らなくちゃいけない。会社にはカーローまで乗せたものとしてマージンを払うから、15ポンド必要なのだと言う。僕は、「でも俺は実際には3マイルしか乗ってないし、会社に電話したときに、行き先を告げてあるよ。だから、3ポンド以上は払わない」と頑として言ったが、そうしたら、こっちの持ち出しになってしまうと、向こうも譲らない。10分くらい議論したが、お互い譲らず、結局12ポンド払うことで合意した。向こうが持ち出しにならないぎりぎりのラインなのだろう。

「君は旅行者だから知らなくて、気の毒だったけど、次からはローカルタクシーを呼んだほうがいいよ。あのパブでナンバーを教えてくれるから」

30代のその比較的若いドライバーは、別に不機嫌にもならず、親切にそう教えて去っていった。このあたりがアイリッシュっぽい。つまり、本当に腹の底から腹を立てることが少ないこと。一瞬はキレかけても、次の瞬間にはにこやかになる。単純と言うか、切り替えが早いのだ。

これは、後でだんだん分かったことだが、田舎のタクシーは、登録制を取っていて、客からの呼び出しがあった時点で、地元のドライバーが出向く。だからその地域ごとに「ローカルタクシー」なるナンバーがいくつかあり、利用者は、出発地か到着地どちらかのタクシーを呼ぶことになる。

気を取り直して、その古いパブ「カーリーズ」を眺めた。30坪くらいの建物のうち、10坪くらいが店舗になっているようで、奇妙なのは、どこにも看板が出ていないことだった。

中に入ると、5坪くらいのこじんまりしたバーで、2,3人の地元客と、年老いたオーナーが静かにちびりちびりとやっていた。みなじろりとこちらを見る。一歩入ってから、自分が場違いで、奇妙な訪問者だ、という事に気づいた。

しかし、そこは「パブ道」に沿って、「Hi!! How are you doing?」とずかずかと入っていく。

アイルランドが生んだ名物エール、スミズウィクスSmithwicks(日本ではKilkennyという名で売られている)を飲みながら、僕がここに来た経緯をオーナーと客に話すと、みな例外なく喜んで、打ち解けてきた。俺らの写真を撮れ、明日ホッケーの大会があるから一緒に見にいかないか、日本はどんなところだ、暑いか、寒いか、おごるよ、次、何飲む? そして、僕がさっきのタクシーの話をすると、「それは高すぎる! 12ポンドなんて! 気の毒だなあ」としきりにみな繰り返す。とくに、泥酔状態の70くらいのじいさんは巻き煙草をくわえながら、灰を飛び散らせて、まくしたてる。そのうち、そのじいさんは、家族の写真とか、パブに飾ってある古い写真を指差し、「これが俺のオヤジでさ…」と長話を始めた。

僕はここで、ダブリンで通訳を頼んだアイリッシュのデーンが話していたことを思い出した。

*

アイルランドの田舎は、話題がないので、パブでの会話も単調だ。

「今日、あそこに牛がいたよ」

「へえ、そうか」(1日目の会話)

「今日、あそこの牛が寝ていたよ」

「へえ、そうか」(2日目の会話)

「今日、あそこの牛が草を食べていたよ」

「な、なにー? じゃ、見に行こう!」(3日目の会話)

*

これはどんなに田舎に何もないかを示すアイロニーだろうが、そのとき僕はそのことを思い出していた。

バーの中は、ホッケーのチームの写真や、昔のそのパブの写真などが飾られているのみで、他にはとりたてて装飾もない。ただの四角い箱という感じ。オーナーに聞くと、奥の部屋もかつてはバーとして使っていたが、今は混んでいるとき以外は開けないという。

だからハンドポンプは奥のバーにあるみたいで、注文のたびに奥に注ぎにいっていた。

このパブで3時間以上過ごしたが、一つ面白いことを発見した。

誰かが来て、誰かが帰るという人の動きがあるたびに、バー内の会話が変わる、ということである。もっと言えば、会話の主導権を握る人が変わる。たいてい年長者がしゃべるときは、みな、その人に耳を傾ける。

僕はそこで、在日のアイリッシュの友達が話していたことを思い出していた。彼の故郷のダンドークのローカル・パブでのこと。100人くらいの客ががやがやと話していたとき、一人の常連の老人が、片隅で歌い出した。みな、だんだんと話をやめていく。しまいには、誰一人しゃべることなく、その老人の歌に耳を傾けたという。

その他、いろんな人から聞いた話を統合すると、アイルランドの、しかもローカルパブに限って言えば、そこはただの「酒を飲む場所」ではなく、ひとつのコミュニティができあがる場所なのだ。日本の田舎の居酒屋にもそういう所はたくさんあるが、全部が全部そうではない。

|

Oldleiglinのカーリーズ。店名表示や看板はなく、ギネスとスミズィクスの看板が出ているのみ。1Fの右端の明かりがついている部屋がパブリックバーだ。このように、邸宅の一部をパブとして開放しているのがアイリッシュパブの本来の形だ |

| 店内。10坪くらいのこじんまりした部屋だった。客が訪れ、構成人員が変わるごとに話題の主導権を握る人も代わる |  |

|

「せっかく来たんだから、俺たちを撮って行けよ」と店の前で。右のじいさんの話は長かった(泣) |

■「パブの聖地」にたどりつく!■

翌朝、ボリスまでは10マイルくらい離れているというのに、ジェイムズは「ついでがあるから」と彼のベンツでわざわざ送ってくれた。そのついでというのは、彼の家から家族を連れてくる、ということで、郊外の彼の家の前まで行った。見ると、ゲートがリモコンで開くような大邸宅だ。さすがオーナー! 「パブには住まないの?」と聞くと、「職場と家は離れてなくちゃね」とのこと。モダンなパブリカンなのだ。

さて、ジェイムズにお礼を言い、ボリス村に降り立つ。今まで本の中でしか見ていなかった「オシェー」を目の前に見た。このときの感動はとても一言では言い表せない。ガイドブックの有名所を見たのとは訳が違う。自分でつかんだ情報でここまでたどりついたのだ。店先でしばらくたたずんだ。

「オーシェ」に入り、この辺のB&Bを尋ねると、「明日は、結婚式が2つもあるから、どこもいっぱいだよ」という。こんなことはめったにないらしいが…。郊外のB&Bを教えてもらった。

結局まる2日間、その村にいた。ここから動きたくなかった。

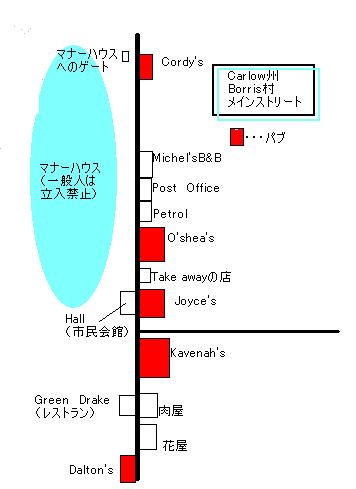

なぜかと言うと、そこにはメインストリートにパブが5軒も並んでいるからだ。イギリスの同規模の村(人口1000人以下)だと、1,2軒しかないのに。しかも、すべて、100年以上の古いパブときている。前述したように、アイルランドは人口一人あたりに対するパブの割合が、英国の約2倍だ。

ここで改めてボリスの紹介をしよう。

アイルランド南東部、レンスター地方、カーロー州。バックパッカーたちの強い味方、「ロンリープラネット・アイルランド編」によると、ハイキングコース・ドライブコースで知られるレインスター山の西方に位置する、ハイクの拠点の村だ。かつてはレンスター王の邸宅があったところで、今でもその子孫が住んでいる。歩いて5分でメインストリートを歩ききってしまう。西から東へ少しゆるやかな坂になっていて、西(上方)からはいると、すぐにそのマナーハウスの入口があり、ここはアポイントや紹介がないと、入れない。僕は運良くタクシーの運ちゃんのはからいで入ることができた。

その向かい側が1軒目のパブ「コーディーズ」。そこはB&Bもやっている。10軒分ほど下ると、2軒目のB&B。となりに小さなポストオフィスとガソリンスタンドがあり、その隣が「オーシェ」。テイクアウェイの店を挟んで、パブ「ジョイスズ」。その向かい側が市民会館。ジョイスズから小道を一本はさんでパブ「カバナーズ」。肉屋、花屋、と続き、肉屋の向かい側が、村で唯一のレストランと兼業のパブ「グリーンデュレイク」そして、花屋の斜め向かいが、5軒目のパブ「ダルトンズ」。その下に教会があり、さらに東は学校やゴルフコースがある。

▲Carlow近くの小村、Borrisのメインストリート。

ここに、なんと5軒のパブがひしめき合っている

西(上方)から東(下方)を見たところ

■アイリッシュパブの原点、ここにあり■

まず、一つ一つのパブを簡単に紹介しよう。5軒もあるといっても、それぞれ扱っているものも微妙にずれているし,雰囲気も違うので,当然客層も違ってくる。おたがいに客を食い合うことはなく,逆にパブクロールにはうってつけの環境なので,むしろ共存していることが分かるだろう。

コーディーズ

誰に聞いても、ここがこの村で一番古いパブと言っていた。1800年創業で、15年くらい前まではグローサリー(雑貨屋)もやっていた。キルケニーにスーパーマーケットができて、人々がそこでまとめ買いをするようになったので、やめてしまったのとのこと。B&Bもやっている。

この村でいちばん古いパブ

オーシェ

オーナーのミッシェルはまだ30手前くらいの若者で、父が亡くなったので、姉妹で引き継いだという。「テールズ〜」を見せると、彼は食い入るようにこの本を見ていた。今は亡き父のことが書いてあるのだから当然だろう。この本は出版後、送られてはこなかったという。まったく失礼な版元だ。彼は本の書名やINBNを控え、この本を購入したというメールが後日僕の元に届いた。パブのほかに、生鮮食品から乾電池まで、なんでもあるコンビニみたいな雑貨、ペンキなどのDIY用品が置いてあるほか、鍵修繕までしていた。この村で一番広いパブで、家族連れが目だった。

ジョイスズ

O’shea’s。写真向かって左からDIYショップ、雑貨屋、パブと3部屋に分かれている パブ内にも天井から雑貨が所狭しと並ぶ 父が亡くなり、このパブを継いだばかりのミッシェル

ドアを入ると、6畳くらいの手前の部屋が雑貨屋、さらにドアを開いてバー、その奥がラウンジ風の部屋。ビリヤードなどもあり、若者が多かった。

入口には雑貨屋民芸品のディスプレイが。今雑貨屋を続けているか田舎に関わらず、地方のアイリッシュパブには、ディスプレイをしているところが多い 手前の雑貨屋スペース。主に日用食料品が置いてある。奥がバー

カバナーズ

角に位置するので、パブと雑貨屋の入口も2つに分かれている。

写真左端がパブの入口。雑貨屋スペースは、角を曲がって右手のいりくちから入る 雑貨屋入口。村ではいちばん大きな雑貨屋。中でパブとつながっている

ダルトンズ

ただの駄菓子屋といった雰囲気で、この村で一番素朴なパブ。入ってすぐの蛍光灯で照らされた10坪ほどの部屋の手前の棚には雑貨やアイスが置いてあり、奥がビールを飲むカウンターになっている。ラウンジバーもあるにはあるが、グループ客のみ、そこに入る。

邸宅の一部、右側の青い部分のみがパブ 昼間は子どもがアイスクリームを買いに来る 蛍光灯の下で、カジュアルにビールを飲む。

手前には日用品が置いてある。一応、黄色いしきりの向こう側がパブ、ということになっているらしいJimDaltonとその次男

■家業にいつもつきものの跡取り問題■

こんな村に滞在できたこと自体も奇跡的だが、ここでももう一つの信じられないことがあった。

その日の昼過ぎ、村の中では1番端に位置するダルトンズを外から見たとき、あたりまえのことだが、「テールズ〜」の写真どおりだったことに感激したが、店内に入って、喜びはいっそう大きくなった。

本には、ガラスばりのカウンターでビールを注ぐ4代目オーナー・ジム・ダルトンの写真があったのだが、同じ人物がカウンター内にいたのだ。これもあたりまえといえば当たり前なのだが、この本の取材時から、数年後の今までのときの経過を感じさせないほど、まったく同じ風貌だったのだ。「いつでもそのパブはそこにある。いつでも主人はそこにいる」ということを実感した。入れ替わりの激しい都市、たとえばロンドンあたりのパブだったら、これは考えられないことだ。

ジムに本を見せ、自分の感動を伝えると、「ほほう、そうか、この本を見てねえ・・・」と目を細め、突然の珍客を喜んでくれた。そこで飲んでいた客に、ここからタクシーで行ける隣村のオズボーンのおばあちゃんがまだ生きていて、変わらずパブをやっていると聞いた。ジェイムズの情報は、これだけは嬉しい不正確さだ。やった! これでこの本に載っているすべてのパブに行けることになる!

ジムはににこにこした気のいい50がらみのおっちゃんだった。

彼のひいおじいちゃんがここを始めたので、彼は4代目ということになる。他のパブは、雑貨屋としっかり区切られていることが多いけど、ここはなぜ昔のままひと部屋なの? ときくと、「別に理由なんてないよ。もともとそうだったからさ」という答え。家族経営なので、奥さんも、20歳くらいの息子もバーマンとして手伝っていた。なんと隣の小さな部屋は美容室で、この村の女性で、ジムの奥さんに世話になっていない人はいないという。

「小さな村のパブって、苦労することある?」

ジムはしばらく考え、もちろん都会のパブなんてやったことないから、どんなものか分からないけど、絶対に今のままがいいだろうなあとつぶやいたあと、

「警察がそばにないからね。もめごとが起こったときが厄介だね」

聞くと、数年前に、酔って店に突っ込もうとした車があり、ジムはそれを止めようとして大ケガをしたという。その他何度か店内外のケンカにまきこまれ痛い目にあっているそうだ。

「でも、パブの主人は、客としてふさわしくない人だったら、入れなくていいんだよ。そういう法律なんだ」

僕は、一番、気になることをジムに聞く。

「もし、息子がパブを継がないって言ったら、どうする?」

ジムは快活に笑いながら、

「どうもしないよ。誰も継がなければ、ライセンスを売って、ここが違う店になるだけさ」

僕はてっきり日本の「医者一家」のように、パブというのは継がなくてはならない風潮があるのかと思っていた。ジムだけではなく、他のところでもそうだったが、世襲というのにそんなにこだわっていない人も多い。パブリカンを、いろんな仕事があるうちの一つ、と考えているようで、この仕事を神聖視して、一家で世襲していこうとする考え方の人は、予想よりははるかに少なかった。これも時代の流れ、というやつなのだろうか。実際、「テールズ〜」ではメインストリートの角にはHickson'sというパブがあるとされているが、その3年後の今、Kavanah'sに変わっている。つまり、オーナーが変わったのだ。

僕は確信する。もし彼がこの店を閉じることになったら、住民の反対は並々ならぬものであるだろうと。

ちなみにジムの話によるとパブのライセンスは、いったん家庭裁判所のようなところに売られ、そこが仲介して新しいオーナーが買うというようなことらしい。

話を聞きながら、彼の写真や店内の写真を撮った。カウンター前の写真は鏡に撮影している自分がうつってしまうので、斜め方向から彼を撮った。現像したものを日本で見て、しばらくしてすごいことに気づいた。

何気なく、僕が撮った写真と本の中の写真を比べていて、僕は「あッ」と声を上げた。

カウンター内の時計の時刻が2枚とも同じなのだ。本の中の時計は2時25分を指している。僕が撮ったのは2時24分くらい、針の形はほとんど同じなのだ。

始めは「この時計3年間ずっと止まってるのかな?」とも思ったが、僕が撮った他の写真の中で、その時計は2時半を回り、ちゃんと動いていて、夜に再び来店したときはしっかり夜の時刻を示していた。

本と同じパブに行き、同じ主人としゃべり、同じ時刻に写真を撮った。ただの偶然ではなく、間違いなく僕はここに来る運命だったのだと確信する。

■日本を代表して美声?を披露■

ボリス村の5軒のパブで、さまざまなアイリッシュと語り合った。

若者、老人、おばちゃん。日本の話、アイルランドお国自慢、ビールの話。「俺の彼女はキルケニーの日本人に英語を教えているんだよ」などという若者もいた。どれも忘れがたい思い出なのだが、一つだけ紹介しよう。

その日ダルトンズのラウンジ・バーに入ると、40代の10数名のグループが宴もたけなわ、という感じだった。僕が入っていくなり、「何か歌え」という。僕はまだけっこうしらふだったので、躊躇していると、おじさんが代わりに歌ってくれた。曲名は知らないが、アイルランド映画で耳にしたことのあるメロディーだ。みな指を鳴らしたり、拍手をしたりして、リズムをとる。

それが終わったら、「さあ、君の番だよ」と言われたので、ここで引き下がったら、男がすたる、としばし考え、サザンオールスターズの「真夏の果実」を歌った。グレイとかの激しい曲だとみんなびっくりするだろうから。ちょっと恥ずかしかったが、みながリズムを取ってくれるので、気分がいい。どんなカラオケのBGMよりも、人間が作り出してくれるリズムの方が心地よい、という事を初めて知った。

「すごい、うまいじゃん」「歌詞、どんな意味なの?」歌を披露したことで、彼らも、ぐっと親近感を増してくれたようだ。その日のそれ以降の勘定は、不要だった。僕が「アイリッシュ」となった瞬間だった。

ボリス村には、たった2日間いただけなのに、みんなに顔を覚えられた。「昨夜、あの店にいたでしょう」「今日、あそこ歩いていたでしょう」そりゃ、目立つよね。旅行者、ましてや東洋人などめったに来ない村だ。「日本人に会ったのは生まれて初めてだ」と特に年寄りから言われた。

アイルランドに故郷ができた気分だ。「またいつか絶対に来よう。そのときに5つのパブのうち、いったいどれくらいが名前が変わっているのだろう」そんな心配を胸に、タクシーで再び「Bagenals Town」の駅に向かった。窓から見なれたメインストリートの建物一つ一つに別れを告げた。他の場所に行って、こんな村を一つでも多く見つけたいと願っていた。

Home